Il relativismo è senza

dubbio una delle filosofie oggi più di moda, soprattutto, ma non

solo, nella forma di relativismo culturale. Cosa sia il relativismo

culturale è presto detto. Secondo questa concezione non esistono

norme razionali né valori morali validi per tutti gli esseri umani.

Al contrario morale e razionalità valgono solo all’interno di

determinati contesti culturali. Pretendere ad esempio che la

razionalità scientifica così come è nata e si è sviluppata in

occidente possa valere anche in contesti culturali non occidentali è

una pericolosa forma di imperialismo. Ancora di più lo è la

“pretesa” che concetti come libertà individuale, democrazia,

diritti umani possano valere in tutte le culture. Dal fatto che

razionalità e valori sono interni ai contesti culturali e validi

solo in questi discende che ogni confronto fra culture è

impossibile e a maggior ragione lo è stabilire qualsiasi tipo di

gerarchia fra culture. Affermare che la tal cultura è, sotto certi

aspetti, superiore alla tal altra è, di nuovo, una pericolosissima

forma di imperialismo: le culture sono “diverse” fra loro ma

nessuna cultura può essere considerata “superiore” a un’altra.

Le conseguenze

pratiche di queste concezioni sono sotto gli occhi di tutti. Se un

marito milanese picchia la moglie di Lodi tutti insorgono di fronte a

tanta brutalità. Le femministe saranno naturalmente in prima linea

nel reclamare la severa punizione del bruto. Ma se a picchiare la

moglie è un marito islamico, se oltre a picchiarla questi le

impedisce di uscire, di mostrare il volto, se la costringe a vivere

con le altre tre o quattro mogli che compongono il suo harem allora

si assiste al più imbarazzato dei silenzi, l’ardore delle

femministe si dissolve, se qualcuno osa bollare come “barbarico”

un tale comportamento è additato al pubblico disprezzo come

“razzista”; può succedere, come è accaduto alla compianta

Oriana Fallaci, di vedersi incriminare per “oltraggio alla

religione islamica”.

Il linguaggio segue

una simile sorte. Occhiuti censori vigilano per espurgare dal

vocabolario tutti i termini che contrastino in qualche modo la

dittatura culturale del “politicamente corretto”. Parole come

“Superiore” o “inferiore” sono praticamente vietate, se

riferite alle società umane. Non si può mai parlare di “usanze

barbare” se ci riferisce a civiltà non occidentali, chi

assimilasse alla “superstizione” le medicine primitive sarebbe

bollato di “imperialismo culturale”, lo stesso uso del termine

“primitivo” è alquanto sospetto. Naturalmente se ci si riferisce

invece alla civiltà ed alla cultura occidentali le cose cambiano. Il

massacro degli indiani d’America può tranquillamente esser

definito come tale (magari aumentando il numero dei massacrati che

secondo alcuni giornalisti televisivi ammonterebbero a milioni, cifra

irrealistica se si tiene conto che il nord America agli inizi della

colonizzazione era abitato da non più di 4/500.000 nativi…), i

crociati erano “crudeli conquistatori” (e gli islamici che misero

a ferro e fuoco mezza Europa?) e così via. Già nell’uso che ne

fanno i suoi sostenitori il relativismo inizia a mostrare le sue

aporie: vorrebbe che tutte le culture fossero “uguali” ma si vede

subito che alcune sono “meno uguali” di altre. Pretende di essere

una concezione anti-autoritaria ma stabilisce regole e divieti; i

relativisti strillano contro “l’imperialismo culturale” ma

fanno della loro dottrina una nuova forma di imperialismo culturale,

proprio mentre chiedono tolleranza i relativisti si dimostrano

arroganti ed intolleranti.

Naturalmente il

relativismo culturale contiene alcuni importanti elementi di verità.

E’ innegabile che le concezioni morali varino da cultura a cultura

e da una epoca storica all’altra. Le stesse norme razionali non

sono esattamente le stesse in civiltà diverse così come in

differenti civiltà ed epoche storiche cambia la concezione stessa di

ciò che è la razionalità. Se il relativismo si limitasse ad

evidenziare e valorizzare questi innegabili fattori di diversità

sarebbe una dottrina del tutto accettabile. Ma così non è. Il

relativismo non si limita a sottolineare il carattere culturalmente

condizionato di norme e valori, nega che esistano valori e norme

universali, validi, almeno potenzialmente, per tutti gli esseri umani in quanto esseri

umani. Per un relativista ad esempio la libertà non è un valore

universalmente valido che alcune civiltà possono tutelare, altre

interpretare secondo propri parametri, altre ancora rifiutare. No,

per il relativista il fatto che alcune civiltà rigettino il concetto

stesso di libertà dimostra che tale concetto è del tutto privo di

interesse per gli esseri umani che fanno parte di quelle civiltà. Se

un occidentale deve subire un arresto arbitrario è legittimo

protestare, se lo subisce un iraniano la protesta è priva di senso

perché nella civiltà islamica la libertà individuale non avrebbe

valore. E se gli esseri umani cge vivono in quella civiltà

protestano per gli arresti arbitrari? Se si dichiarano

innocenti e chiedono che la loro colpevolezza venga dimostrata in un

pubblico processo? Se reclamano garanzie giuridiche? Se, insomma,

chiedono a gran voce cose che sono nate in occidente, ma non solo, e fanno parte a

pieno titolo della civiltà occidentale? Che dire delle loro

proteste? Esse sono legittime o dimostrano solo che questi esseri

umani si sono fatti fuorviare dall’imperialismo culturale

dell’occidente? Ma, se norme e valori valgono solo all’interno di

una certa cultura come può una norma che è parte di questa cultura

“fuorviare” un essere umano nato e vissuto in un contesto

culturale del tutto diverso? Non sarà che il fatto di essere un

uomo, genericamente un uomo, è più importante del fatto di essere

“occidentale” o “mussulmano” ?

Questo in effetti è

il punto centrale. Per i relativisti culturali la cultura (o la

civiltà) vengono prima degli esseri umani, non esistono individui,

persone, esistono membri di determinate civiltà. Un islamico è

islamico ben prima di essere uomo. Costoro sono pronti ad indignarsi

per le violazioni della libertà... se si tratta della libertà delle

culture. Il filosofo Massimo Fini lo ha detto con

molta chiarezza. Allontanare dal potere lo sceicco Omar in Afganistan

ed indire in quel paese libere elezioni è stato un atto oppressivo e

imperialista nei confronti della cultura islamica. Omar rappresenta

la tradizione, la cultura dell’Afganistan, le libere elezioni non

sono altro che una imposizione al popolo afgano di usi e costumi

occidentali. Per Fini è del tutto ininfluente stabilire se gli

afgani siano o non siano stati lieti di partecipare alle elezioni.

Per lui non esistono gli afgani o gli iracheni, esistono le

“culture”, le “civiltà” considerate alla stregua di super-

persone metafisiche che vengono prima, molto prima, degli esseri

umani in carne ed ossa. Per Fini non sono gli uomini a fare le

civiltà e le culture, sono queste a fare quelli e a farli

integralmente. L’uomo cessa di essere condizionato dall’ambiente

culturale in cui vive per risolversi integralmente in esso.

Naturalmente, poiché

culture e civiltà non esistono come super-persone

metafisiche il compito di dar voce a queste entità misteriose spetta

a certi super-individui. Lo sceicco Omar “rappresenta” la cultura

Afgana, allo stesso modo in cui Hitler “rappresentava” la nazione

tedesca o Stalin il “proletariato mondiale”. Che il signor Alì,

afgano, o il signor Strauss, tedesco, o il signor Rossi, operaio

metalmeccanico, non si riconoscano in Omar, Hitler o Stalin è del

tutto privo di importanza per filosofi “a la” Fini. La negazione

del valore degli individui va di pari passo con la attribuzione di un

super valore ai super-individui.

Il relativismo culturale

è del tutto legittimo se inteso nel senso “debole” di

condizionamento che le culture esercitano sulla vita ed il pensiero

degli esseri umani. Inteso in senso “forte” come riduzione

dell’uomo al contesto socio-culturale il relativismo è invece

palesemente assurdo e auto-contraddittorio.

Accettiamo per un

attimo l’ipotesi che la razionalità sia un fatto culturale che

vale solo in un certo contesto. Non esistono norme razionali valide

universalmente, esistono norme che valgono per la cultura

occidentale, altre per quella “islamica” e così via. Se questo

fosse vero avrebbe senso parlare di “altre culture”? No,

ovviamente. Il significato stesso del termine “altra” e del

termine “cultura” sarebbe interno ad

una certa cultura e solo all'interno di questa avrebbe senso parlare di culture "altre". Mai nessun discorso sull'altro potrebbe rimandarci

qualcosa di realmente esterno al contesto in cui si svolge il

discorso. Per i relativisti non esiste nulla di esterno al contesto

ma proprio questo distrugge radicalmente ogni riferimento a contesti

diversi. Io posso dire che la civiltà A è diversa dalla civiltà B

solo se dispongo di norme razionali universali che mi permettano di

esaminare le caratteristiche di A e B, confrontarle, giudicarle

diverse. Se queste norme valgono solo in A o in B ogni dichiarazione

di diversità fra B ed A è illusoria.

L’impossibilità di

uscire dal contesto è un leit-motif dei relativisti ma proprio

questo rende del tutto privo di senso un altro dei punti forti del

loro discorso: il richiamo costante al valore dell’”altro”. Ben

lungi dal valorizzare “l’altro” il relativismo lo distrugge,

ben lungi dall’agevolare il dialogo fra culture il relativismo

riduce le varie culture a monadi incomunicabili. Se questo non appare

è solo perché il relativismo non è coerente con le sue premesse.

Accade ai relativisti ciò che accade ai critici del principio di non

contraddizione. Chi critica tale principio lo usa mentre lo critica,

allo stesso modo i relativisti usano norme razionali universali per

poter parlare della riduzione di tutta la razionalità ai diversi

contesti culturali.

Il relativismo culturale

non è ovviamente la sola forma di relativismo. I relativismi sono

potenzialmente infiniti. A cosa un certo valore, una certa norma ecc.

devono essere relativi? Al contesto culturale, o alla civiltà cui gli individui appartengono dicono alcuni, ma

perché proprio a quelli? Se il relativismo vale quando si esaminano e si confrontano diverse civiltà o diversi contesti culturali, perché non dovrebbe valere quando ad essere esamiati e confrontati sono sono usi e costumi, idee e valori interni ad una certa civiltà, o ad un certo contesto culturale? Esiste un relativismo linguistico, per cui

tutto vale solo all’interno di un certo linguaggio. Non esiste una

realtà empirica cui il linguaggio si riferisce, la realtà è

interna al linguaggio, alle sue norme semantiche e sintattiche (ma un

linguaggio non è esso stesso una realtà empirica? E non si

riferisce a tale realtà la frase “tutto è interno al

linguaggio”?). Per Nietzsche “non esistono fatti ma solo

interpretazioni” (ma questo è un fatto o una interpretazione?). Le

femministe hanno contestato i valori umani per sostituirli con valori

“maschili” o “femminili”, i marxisti sono invece teorici del relativismo socio economico. Parlano di morale

“borghese” o “proletaria”, a suo tempo qualcuno di loro parlò anche

di “scienza proletaria”, “arte proletaria” da contrapporre

alle decadenti scienza ed arte “borghesi” e così via... l’elenco

può allungarsi all’infinito. Il più serio di tutti resta il

vecchio Protagora secondo cui “l’uomo è la misura di tutte le

cose”. In effetti perché ciò a cui una norma o un valore vanno

relativizzati deve essere una misteriosa entità metafisica, la

civiltà, la donna, il proletariato? Se A è relativo a qualcosa

nessun “qualcosa” è più reale, concreto dell’uomo, ma non

l’uomo astratto, metafisico, no, l’uomo concreto, quel certo

uomo: Mario, Luigi, Giacomo. Per Mario lo zucchero è dolce, ma a

Luigi, che è malato, esso appare amaro. Giacomo ride di una barzelletta, ma Paolo, che ha un diverso senso dell'humor, resta del tutto

indifferente ad essa. Non la “civiltà”, il “linguaggio”, il

“proletariato” ma il singolo essere umano è ciò a cui tutto è

relativo. La distruzione dell’universalismo è così finalmente

completa, la conoscenza non esiste, tutto è frammentato fra tanti

singoli privi di ogni contatto fra loro.

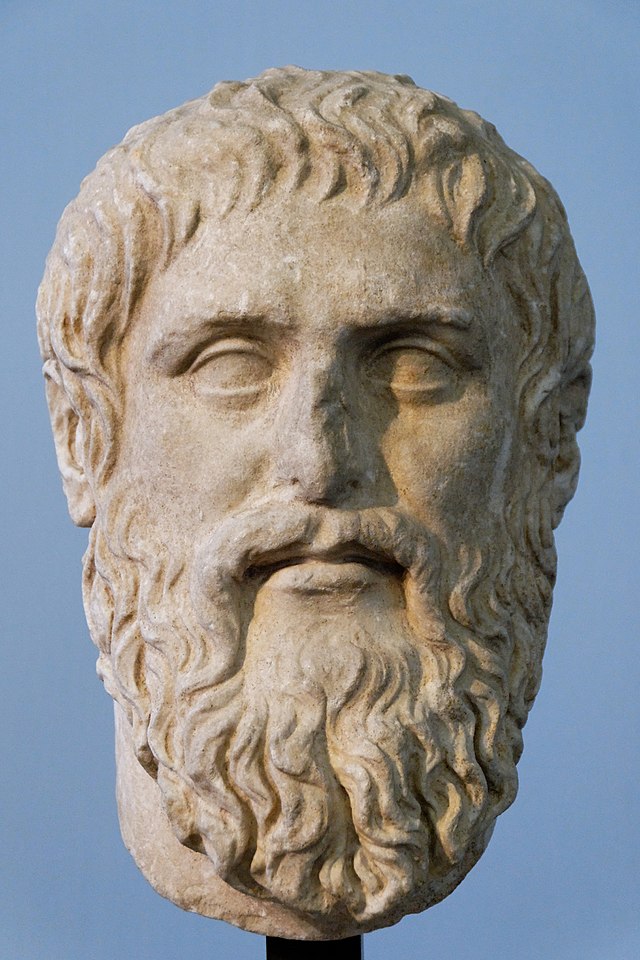

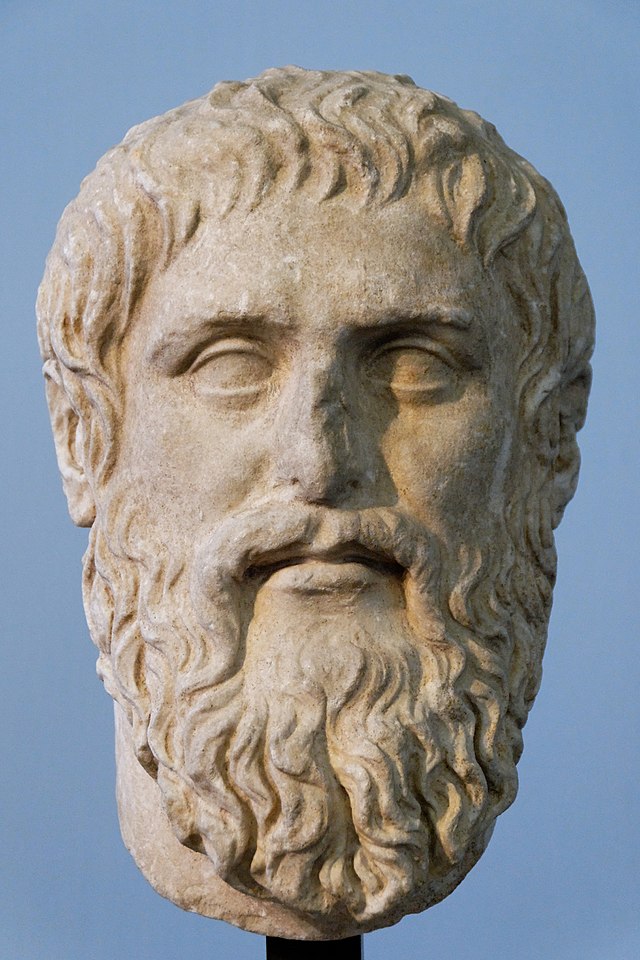

Protagora è molto più

serio dei suoi emuli successivi e Platone lo prende in effetti molto

sul serio. Nel “Teeteto” Il Socrate platonico immagina di

chiedere al relativista Protagora cosa ne pensa di ciò che affermano

numerosissime persone secondo cui la verità esiste. Costoro hanno

torto o ragione? Se Protagora afferma che hanno ragione contraddice

ovviamente la sua dottrina, se dice che hanno torto riconosce che

esiste un criterio intersoggettivo di verità che permette di

distinguere il torto dalla ragione e la sua dottrina viene così

egualmente contraddetta. Se tutto è relativo è relativo

anche il relativismo: la conclusione platonica vale contro

Protagora come contro tutte le successive forme di relativismo. Chi

sostiene la “verità” del relativismo si contraddice da solo,

oggi come 2500 anni fa.

Naturalmente un

relativista non si lascerà impressionare da questi ragionamenti. Per

lui si tratta solo di “dogmatismo”. L’argomentazione platonica

vale per il Socrate platonico, non per il relativista Protagora. Per

il Socrate platonico la dimostrazione razionale della fallacia del relativismo è

valida, per Protagora no... tutto qui. Il relativista può usare la

ragione, quando gli aggrada ma può smettere di usarla quando gli

aggrada non usarla, esattamente come il critico del principio di non

contraddizione si arroga il diritto di usare tale principio quando il

suo uso gli fa comodo. Come l’irrazionalista il relativista ha

sempre ragione, gli basta dire: ”per me è così”. Una dottrina

che dice di basarsi sulla tolleranza, sul “rispetto dell’altro”

dimostra ancora una volta di avere nella forza il suo unico

fondamento.

Il relativista non nega

valore universale solo alle norme razionali. Oggetto del suo

nichilismo sono anche, e soprattutto, i valori morali.

Ogni cultura ha i

suoi criteri per valutare di ciò che è bene o male afferma il

relativista e fin qui può vantare alcune solide ragioni. Partito da

questa premessa in parte condivisibile il relativista salta a

conclusioni inaccettabili. Poiché i criteri di valutazione del bene

e del male sono variabili in società e culture diverse non è

possibile trovare alcun principio morale universale, alcuna

concezione del bene e del male che valga o possa valere per tutti gli

esseri umani. Vorrei sottolineare le ultime parole: che valga o possa

valere per tutti gli esseri umani. Non si chiede che un certo

principio sia applicato ovunque, ci si domanda se tale principio

possa interessare gli esseri umani anche laddove non è

applicato. Prendiamo la democrazia: che non sia applicata ovunque è

una ovvietà, che in paesi non democratici la coscienza democratica

sia alquanto limitata è un’altra ovvietà. Da questo però non

discende che la democrazia non possa interessare gli uomini che

vivono in paesi non democratici. Discorsi analoghi possono farsi per

la dignità della donna. Che non si tratti di un valore ovunque

perseguito è evidente, ma da questo discende che non interessi né

possa interessare tutte le donne, anzi, tutti gli esseri umani? E’

quanto meno assai dubbio. I relativisti partono da un evidente dato

empirico quando sottolineano la diversità di molte norme morali.

Dovrebbero però stare più attenti a ciò che i dati empirici dicono

realmente. Basta aver occhi per vedere per constatare che certi

valori interessano anche gli esseri umani che hanno la ventura di

vivere in società in cui vengono negati. La feroce determinazione

dei fondamentalisti islamici nel rifiutare qualsiasi “contaminazione”

con quanto è occidentale si spiega proprio con questo. A differenza

dei relativisti occidentali i fondamentalisti islamici sanno

benissimo che se posti nella condizione di scegliere moltissimi

islamici accetterebbero alcuni valori del “corrotto” occidente,

da qui il loro impegno nella lotta a morte contro l’occidente.

L’universalità di certi valori è dimostrata proprio da chi li

combatte senza quartiere.

Una volta stabilito che

ogni cultura ha i suoi valori morali il relativista ripropone il

solito appello alla tolleranza. “Non cerchiamo di imporre a tutti i

nostri valori” afferma “rispettiamo le culture diverse, non

comportiamoci da imperialisti”. In un paese esiste il divorzio, in

un altro l’adultera può essere lapidata... che importa? Ognuno ha i

suoi valori, la sua cultura. Non bisogna essere intolleranti,

pretendere che tutti abbiano la nostra concezione del bene e del

male, cianciare di “superiorità” o “inferiorità” delle

culture: accettiamo il diverso...

Ma questa tolleranza,

questa “accettazione del diverso” di cui tanto parla il

relativista non è in fondo un valore universale? La tolleranza non è

affatto praticata in tutte le culture, al contrario. Non tutte le

culture rispettano il “diverso”, al contrario. E allora? Non è

“imperialistico” fare di un valore che solo certe culture

accettano un valore universale? Se qualcuno dice: “la tolleranza

non è un mio valore, il mio valore principale è la lotta a chi è

diverso da me, questa è l’essenza della moralità”, se qualcuno

dice questo, che si deve fare? Se si accettano le premesse del

relativista assolutamente nulla, si deve accettare di

essere aggrediti magari belando qualcosa sulla necessità del

“dialogo”. Non si tratta di un caso teorico. Il modo in cui vasti

settori della sinistra “pacifista” hanno reagito agli attacchi

dell’11 Settembre 2001 è significativo.

Il relativismo morale

si presenta come una dottrina della pace e della tolleranza. In

realtà è una dottrina che, se coerentemente perseguita, dovrebbe

farci accettare tutto. Ogni essere umano fa parte di una civiltà, tutto ciò che facciamo avviene in un contesto culturale. Se

la diversità dei contesti ci impedisce di condannare o assolvere

allora dobbiamo accettare tutto, ma proprio tutto. Per i

nazisti il massacro degli ebrei era qualcosa di meritorio, perché

dovremmo essere tanto “imperialisti” da condannarli? E se a noi,

si, proprio a noi, venisse in mente di regolare i conti con gli altri

a suon di bombe atomiche chi avrebbe diritto di criticarci? Altro

che tolleranza! Il relativismo morale, distruggendo ogni tipo di

valore universale lascia che sia la pura forza, meglio, la violenza, a decidere di tutto.

Se tutto questo non

appare troppo chiaramente lo si deve, di nuovo, al fatto che i relativisti non

sono coerenti. Non solo erigono la tolleranza sempre e

comunque a valore universale proprio mentre negano ogni

universalità, ma sommergono di critiche l’occidente accusandolo di

immoralità nello stesso momento in cui riducono la norma morale a

una sorta di appendice del contesto culturale. Il relativismo appare

in questo modo per quello che è: una forma

di odio dell’occidente verso sé stesso. Forma di odio che fa della

parzialità la propria norma suprema, che usa sempre il metodo dei

due pesi e delle due misure. All’occidente nulla è permesso, agli

altri è permesso tutto. Il relativismo serve ad assolvere i

terroristi islamici ma non chi fa loro la guerra, serve a capire le

“ragioni” dei ragazzi-bomba palestinesi ma non quelle degli

israeliani. Nulla come il relativismo morale mette oggi in pericolo

la vera tolleranza, la ricerca di un vero dialogo con l’altro, di

una pace basata su basi solide.

Il relativismo assume

spesso la forma del decustruzionismo, giocattolo filosofico alla moda

in cui è maestro il filosofo francese Derida, ora scomparso. Di che

si tratta? Di questo molto semplicemente: si prende un concetto, lo

si analizza e se ne mettono a nudo le contraddizioni interne fino a

svuotarlo di ogni contenuto. Nel libro “senza radici” Marcello

Pera mette in evidenza questa procedura citando due esempi di

“decostruzione”. Si tratta dei concetti di ospitalità e

democrazia.

Essere ospitali

significa accogliere l’altro. Ma noi non ci limitiamo ad accogliere

l’altro, lo vogliamo integrare nella nostra società, fargli

condividere i nostri valori, rispettare le nostre leggi. In questo

modo però l’altro viene trasformato in uno di noi, cessa di essere

un “lui” per diventare un “noi”. Ospitando l’altro lo si

distrugge in quanto altro, e questa è la negazione del concetto di

ospitalità. Se invece lasciamo che l’altro resti tale, non

cerchiamo di integrarlo e lo releghiamo in un ghetto, egli prima o

poi ci combatterà per farci diventare come lui e anche questa è la

negazione del concetto di ospitalità.

Bello slalom!

Passiamo ora alla democrazia. In democrazia tutti possono concorrere

alle elezioni, ogni limitazione della possibilità di partecipare a,

e magari vincere la, contesa elettorale costituisce la negazione del

concetto di democrazia. Ma chi vince le elezioni può non essere

rispettoso delle regole democratiche ed usare il potere

democraticamente conquistato per distruggere la democrazia. Anche

questo ovviamente nega il concetto di democrazia.

Il gioco potrebbe

continuare: ospitalità, democrazia e una quantità indefinita di

concetti sono intrinsecamente aporetici e quindi privi di senso. Che

senso ha quindi schierarsi per la democrazia? O propugnare

l’ospitalità? Nessuno, una scelta vale l’altra, è relativa

(appunto) ai gusti, alle abitudini di ognuno di noi.

Peccato però che,

una volta privati di ogni senso i concetti lo stesso decustruzionismo

diventi insensato. Proviamo a decostruire il decostruzionismo, nulla

è più facile. Per decostruire un concetto bisogna che quel concetto

abbia un senso. Posso dire: “usare il potere democraticamente

conquistato per distruggere la democrazia nega il concetto di

democrazia” solo se conosco cosa designa tale concetto. Si può

decostruire un concetto solo se questo ha un senso ma la

decostruzione priva di senso i concetti. Il decostruzionismo si basa

su, e nel contempo annulla il, senso dei concetti, si tratta quindi a

sua volta di un concetto aporetico e quindi insensato.

Ma, a prescindere dalle

precedenti considerazioni, è proprio vero che l’attività

distruttrice della decostruzione è tanto efficace? Vediamo.

Riprendiamo l’esempio

dell’ospitalità. Ammettiamo pure, in prima battuta, che essere

ospitali significhi integrare l’altro tanto profondamente da farlo

cessare di essere un altro. Ebbene, perché questo dovrebbe fare a

pugni col concetto di ospitalità? Se io accolgo un estraneo nella

mia famiglia e nel corso degli anni questi si trasforma per me in un

figlio io non sono stato ospitale quando lo ho accolto? Il processo

nel corso del quale l’estraneo diventa figlio non è iniziato con

un atto di ospitalità e non si è basato per lunghi anni sulla

ospitalità? Il massimo che si può dire è che alla fine, dopo un

certo lasso di tempo, l’ospitalità può trasformarsi in qualcosa

d’altro, ma questo non rende affatto aporetico il suo concetto. Se

accolgo in casa mia una donna disperata e senza nulla al mondo sono

ospitale. Se dopo dieci anni me ne innamoro e la sposo il rapporto

che esiste fra noi non è più di ospitalità ma questo non dimostra

affatto che per anni non lo sia stato. Inoltre, chi ha detto che per

essere ospitali occorra integrare l’altro in maniera tanto totale e

profonda da fargli cessare di essere un “altro”? Un cinese che

vive in Italia non deve cambiare religione, abitudini alimentari o

concezioni metafisiche. Non deve neppure cessare di amare la sua

terra d’origine o di mantenere legami con essa. Deve solo

rispettare chi lo ospita, assimilarne cultura e tradizioni, imparare

la sua lingua, non assumere atteggiamenti conflittuali, obbedire

alle leggi del paese ospitante. L’ospitalità è processo di

integrazione ma è anche dialogo fra ospitante ed ospitato, scambio

di idee, confronto di esperienze diverse. Integrarsi non vuol dire

negare le proprie origini, vuol dire essere in grado di cambiare, di

vivere in un contesto nuovo, di instaurare nuove relazioni.

L’integrazione è un processo di modifica e insieme di

conservazione, in qualche modo simile al processo di modifica e

conservazione che è presente nel divenire di ognuno di noi. Ogni

adulto vive in un ambiente che è più o meno profondamente diverso

da quello in cui viveva da bambino, ognuno di noi deve in qualche

modo “integrarsi” giorno dopo giorno in un contesto sociale in

continua evoluzione. Questo distrugge forse le nostre radici? Fa di

noi degli “assolutamente altri” rispetto a quello che eravamo

dieci o venti anni fa? No ovviamente.

Veniamo ora alla

democrazia. Certo, più di una volta forze politiche antidemocratiche

hanno usato la democrazia per distruggerla. Hitler è arrivato al

potere tramite elezioni democratiche, è vero. Appunto per questo la

democrazia ha non solo il diritto ma anche il dovere di difendersi,

anche con la forza se occorre. Impedire ad una forza politica di

partecipare alle elezioni è sicuramente un atto antidemocratico, ma

impedirle di usare il potere democraticamente conquistato per

distruggere la democrazia non lo è. Se si ha la certezza che una forza politica userà

il potere per distruggere la democrazia può addirittura essere

lecito interdire a questa forza la partecipazione al voto. Era

antidemocratico vietare nel dopoguerra l’attività politica del

partito nazista? Sarebbe antidemocratico impedire negli Usa ad un novello Bin

Laden di candidarsi alla presidenza?

La democrazia non è solo

un procedimento che assegna il governo di un paese a chi ha ottenuto

più voti alle elezioni. E’ un sistema complesso che esige insieme

il governo della maggioranza ed il rispetto delle minoranze, la

libertà di pubblica discussione dei programmi politici, il rispetto

delle fondamentali libertà individuali. A volte possono sorgere

contrasti fra queste aspetti tutti essenziali del concetto di

democrazia. Se si tiene conto di questo l’uso di misure che,

astrattamente considerate, possono esser giudicate non democratiche

appare non contraddittorio col concetto di democrazia. Certo, è

possibile che l’uso di certe misure vada ben oltre gli intenti

originari e finisca per stritolare la democrazia, questo non prova

però l’aporeticità del concetto ma solo la sua

complessità.

Il relativismo culturale

assegna una grande importanza alla storia e, nella storia, allo

sviluppo delle civiltà. L’universalista è un ingenuo seguace di

valori “astratti”, avulsi dal contesto storico e sociale, il

relativista invece colloca tutto nel contesto, sta con i piedi per

terra, non perde mai il contatto col divenire storico.

In realtà il

relativismo è del tutto incapace di spiegare proprio l’evoluzione

storica. Se il relativismo, inteso in senso forte, fosse vero allora

sarebbe proprio il sorgere, lo svilupparsi ed il perire delle civiltà

a risultare del tutto inspiegabile.

Inteso in senso forte

il relativismo socio-culturale fa dipendere l’uomo, le sue idee, il suo

operato dal contesto sociale in cui egli vive. Se questo fosse vero

non si capirebbe come sia potuto sorgere un contesto sociale. Il

primo “contesto” in cui sono vissuti gli esseri umani non era un

contesto sociale: la natura selvaggia è stato il primo

contesto con cui l’uomo ha dovuto fare i conti. Se il contesto

determinasse tutto non si capisce come l’uomo abbia mai potuto

uscire dallo stato di natura, come la storia sia potuta iniziare.

Considerazioni

analoghe possono farsi se si pensa alla nascita, allo sviluppo ed

alla decadenza di molte civiltà. Ogni civiltà nasce e si sviluppa

precisamente perché gli esseri umani vanno oltre il contesto sociale

in cui vivono. Una civiltà nasce e si sviluppa in costante

confronto, più o meno pacifico, con altre civiltà. Nessuna civiltà

si è mai sviluppata senza assimilare elementi di altre civiltà. Lo

scambio fra civiltà, l’assimilazione da parte di una civiltà di

culture, valori, istituzioni di altre civiltà sono una costante

della storia. Si riduca l’uomo a appendice del “contesto” e

diventano incomprensibili il commercio, gli scambi culturali, gli

incontri e gli scontri fra i popoli. Si, anche gli scontri, anche le

guerre. Non si fanno guerre con chi è assolutamente diverso da noi.

Si fanno guerre con chi è diverso ma nel contempo è simile a noi.

Si combatte chi interessato a cose a cui anche noi siamo interessati,

ha valori che sono in contrasto con i nostri ma che ritiene possano andare bene anche per noi (ed in effetti noi potremmo

accettare di subirli se costretti con la forza). Si fanno guerre

economiche perché entrambi i contendenti mirano a certi beni, guerre di religione perché entrambi credono in una

divinità, spesso addirittura nella stessa divinità, guerre

dinastiche perché entrambi vogliono rafforzare la propria dinastia.

Gli uomini si combattono perché sono simili oltre che diversi. Se

l’uomo fosse una mera appendice del contesto non lotterebbe con chi

fa parte di contesti diversi, l’indefinita perpetuazione del

proprio contesto sarebbe la sua unica preoccupazione. Per il

contestualismo storico-sociale l’uomo è il prodotto della storia;

è vero il contrario: l’uomo ha una storia perché non è il

mero prodotto del divenire storico.

Ma l’universalista è

davvero così ingenuamente irrealista come lo si descrive? E’ vero

che chi crede in valori universali è cieco al contesto storico

sociale, non tiene conto della storia? No, a meno che si tratti di un

universalista sciocco e dogmatico. In molti casi anzi è proprio il

relativista a cadere in un irrealismo ingenuo. I relativisti

anti-occidentali ad esempio parlano dell’imperialismo degli antichi

Romani con lo stesso livore con cui condannano il presunto

imperialismo Usa di oggi. I massacri di cui si sono rese responsabili un po’

tutte le grandi potenze occidentali due, tre, cinque secoli fa

vengono moralmente condannati senza tenere alcun conto del contesto

storico, della cultura dominante in quelle epoche lontane. Il

contesto storico, ottimo per giustificare i crimini di Stalin (o

meglio, per trasformare quei crimini in “inevitabili costi del

progresso”) scompare di fronte alla constatazione del tristissimo

fenomeno dello schiavismo nella Grecia antica. L’odio per

l’occidente in tutte le sue forme trasforma a volte il “realistico”

relativista nel peggiore degli idealisti dogmatici.

L’universalista

però non è, o non è necessariamente, un idealista dogmatico, tiene

conto della storia e dei suoi contesti, ne tiene conto meglio del

relativista.

Per l’universalista

esistono alcuni valori che interessano tutti gli esseri umani,

indipendentemente dai contesti storico-sociali in cui essi vivono.

Tuttavia questi valori vengono applicati e perseguiti in maniera del

tutto diversa a seconda di questi contesti. Un esempio può chiarire

meglio il concetto. Gli uomini non amano essere sottoposti a

schiavitù, quale che sia il contesto in cui vivono preferirebbero

non essere imprigionati arbitrariamente, non essere torturati o

condannati per delitti che non hanno commesso. Diventare schiavo era

una prospettiva orribile ai tempi dell’antica Roma come lo è oggi,

ciò non ha impedito che per secoli la schiavitù sia stata una

istituzione presente ovunque o quasi. Questo è spiegabile. Ognuno

ama la propria libertà ma è molto meno sensibile alla libertà

degli altri. L’uomo è capace di giudizi morali ma è anche capace

di opprimere i suoi simili in maniera feroce, può anteporre il

proprio benessere al rispetto dell’altrui dignità. In contesti

storico-sociali caratterizzati da miseria e arretratezza è del tutto

naturale che questi fattori della nostra natura abbiano il

sopravvento. Se l’unico modo per creare ricchezza è far lavorare

alcuni come schiavi è realistico pensare che lo schiavismo prima o

poi possa prender piede. Nell’antichità l’alternativa era secca:

o miseria per tutti o ricchezza e cultura per pochi al prezzo della

degradazione di molti. L’universalista queste cose le vede bene e

capisce anche come in simili situazioni non solo possa essere sorta

la schiavitù ma sia sorta e sia profondamente penetrata nella

cultura e nel comune modo di pensare di interi popoli la

giustificazione teorica della schiavitù. Mentre condanna senza

riserve lo schiavismo l’universalista capisce le cause che lo hanno

fatto sorgere e non si sogna neppure di assumere atteggiamenti

astrattamente moralistici nei confronti di quei filosofi

dell’antichità che lo hanno in qualche modo giustificato. Nulla

sarebbe più sciocco che considerare “immorale” Aristotele perché

giustifica lo schiavismo anche se è doveroso oltre che legittimo

confutare le sue teorie su tale fenomeno. Per il relativista invece

la confutazione delle teorie di Aristotele sullo schiavismo è

inutile in quanto queste sono vere nel contesto in cui Aristotele

visse; d’altra parte se il relativista è un nemico dell’occidente

la condanna per lo Stagirita è certa, nessuna preoccupazione per il

“contesto” salverà in questo caso il grande filosofo dalla più

dura riprovazione morale.

Il contesto condiziona il

valore e, soprattutto, la sua messa in pratica. A volte riesce

addirittura a mettere a tacere il valore, lo espelle da sé come un

corpo estraneo, contrappone al valore universale altri valori che

sono propri del contesto e solo di questo. Il valore però non si

lascia distruggere e coartare, resta in tensione più o meno forte

col contesto, riemerge in forme diverse proprio quando lo si riteneva

morto e sepolto. Proprio la giustificazione aristotelica delle

schiavismo dimostra la corposa realtà di questa latente tensione fra

valore universale e contesto.

Aristotele non

considera lo schiavismo qualcosa di positivo, al contrario. Ridurre

in schiavitù Platone è stato un crimine, come sarebbe un crimine

ridurre in schiavitù un essere umano che non sia “naturalmente”

portato ad essere schiavo. Lo schiavo per Aristotele è tale perché

è nella sua natura esser schiavo. Un libero diventa schiavo perché

è schiavo in potenza, riducendolo in catene si mette in atto ciò

che potenzialmente egli era fin dall’inizio.

E’ fin troppo

facile evidenziare le aporie del discorso aristotelico. Lo stagirita

non fa altro che constatare un fenomeno empirico, l’esistenza della

schiavitù, e decide che questo fenomeno empirico altro non è che il

passaggio dalla potenza all’atto: la schiavitù esiste perchè

esistono esseri umani potenzialmente schiavi. Ma come si può, una

volta accettato tale procedimento, dire, ad esempio, che è stato un

crimine ridurre Platone in schiavitù? Il semplice fatto che questo

sia successo non dovrebbe dimostrare che Platone era “potenzialmente”

schiavo?

Al di là delle

aporie resta però il fatto che anche per Aristotele lo schiavismo è

un fenomeno negativo che può essere giustificato solo dal fatto che

lo schiavo è tale per natura. Non si coarta la natura umana

riducendo in schiavitù chi è già schiavo, anche se solo in

potenza, afferma Aristotele. Ciò significa che anche per lui l’uomo

non potenzialmente schiavo ha un valore e nessun contesto

giustifica la sua riduzione allo stato servile. La cultura della sua

epoca e la stessa impostazione generale della sua filosofia spingono

Aristotele a cercare di giustificare lo schiavismo che comunque gli

appare, anche alla sua epoca, un fenomeno odioso. Lungi dal

giustificare il contestualismo la difesa aristotelica dello

schiavismo dimostra che l’universalità del valore era ben presente

alla sua mente acuta.

Per concludere, si può essere realisti, figli del proprio tempo e

credere fortemente in alcuni valori universali. Si può valutare

l’importanza del contesto senza accettare il relativismo

contestualista. Ognuno di noi non è solo un astratto essere umano,

è, sempre, anche altre cose: occidentale, italiano, lavoratore, ecc

e tutte queste altre cose contano nel fare di lui ciò che è. Ma

resta sempre un uomo, un generico membro della razza umana. E anche

questo è importante, molto importante.