Le reazioni della filosofia alla modernità ed alla crisi dei valori tradizionali che questa ha provocato sono state svariate. C’è chi ha accettato la modernità e la società aperta di cui essa è il correlato, rendendosi conto tuttavia di quanto fossero, e siano, reali i problemi che la sua vittoria ha creato. La reazione di gran lunga prevalente però è stata negativa. Il pensiero filosofico ha reagito alla perdita di centralità dell’uomo indotta dalla modernità cercando, molto semplicemente, di restaurare quella centralità. Che tale tentativo si sia concretizzato in un sistema che sostanzialmente giustifica l’esistente come quello di Hegel o in uno, quello di Marx, che colloca nel futuro la palingenesi globale del mondo e dell’uomo non ha poi, dal punto di vista strettamente speculativo, una importanza eccessiva. Tramite le filosofie della totalità l’assoluto rientra nel mondo e nella storia, l’uomo torna ad essere il protagonista di un disegno provvidenzialistico che gli restituisce, o gli restituirà, quel ruolo centrale che la rivoluzione scientifica gli aveva tolto; lo smembramento atomistico della società viene superato: la società torna, o tornerà, ad essere qualcosa di radicalmente diverso e superiore rispetto ai suoi membri, i comuni esseri umani.

Esiste un pensatore però

che da un lato accetta senza riserve la sfida della modernità, anzi,

considera positiva la crisi dei valori “sacri” che la modernità

ha determinato. D’altro lato rifiuta decisamente tutte le “idee

moderne”, tutti i valori di libertà, democrazia, eguaglianza, di

cui la modernità si è fatta portatrice. Si tratta, com’è

evidente, di Friedrich Nietzsche.

“Dio è morto”

afferma Nietzsche e questa affermazione segna per il grande filosofo

l’entrata nell’arena della storia dell’occidente del più

inquietante degli ospiti: il nichilismo. “Dov’è Dio? Voglio

dirvelo! Noi l’abbiamo ucciso, voi e io! Noi tutti siamo i suoi

assassini! Ma come abbiamo potuto farlo? Come abbiamo potuto bere

tutto il mare? Chi ci ha dato la spugna per poter cancellare via

l’intero orizzonte? Quale atto abbiamo compiuto per sciogliere

questa terra dalla catena del suo sole? Per dove si muove ora la

terra? Per dove ci muoviamo noi? Non continuiamo a precipitare? E

all’indietro, e di lato e per tutti i lati? C’è ancora un sopra

e un sotto? Non andiamo errando come per un nulla infinito? Non alita

su di noi lo spazio vuoto?” (1) Dio è morto, tutti i valori sono

crollati. Siamo entrati nell’epoca del nichilismo. Cos’è il

nichilismo? E’ la perdita di senso e di valore. “Cosa significa

nichilismo?” si chiede Nietzsche in “la volontà di potenza” e

risponde: “Significa che i valori supremi si svalutano. Manca uno

scopo, manca una risposta al: perché?” (2)

Per secoli l’uomo ha

pensato di essere il centro dell’universo, le sue azioni erano

sanzionate come buone o cattive da una legge morale avente fondamento

divino, è vissuto in comunità semi organiche in cui il posto di

ognuno era sanzionato dalla autorità indiscutibile della tradizione.

La rivoluzione scientifica e gli sviluppi successivi delle scienze da

un lato, l’affermazione della società aperta di mercato dall’altro

hanno messo in crisi questo insieme di certezze, opprimenti forse ma

senza dubbio consolatorie. La crisi di queste certezze lascia

letteralmente privo di punti di riferimento l’uomo. Quando

Nietzsche, nel brano sopra citato si chiede se esistono ancora un

sopra ed un sotto ha, letteralmente, ragione. La rivoluzione

astronomica ha cancellato dall’universo il sopra ed il sotto e

l’affermarsi della società individualistica di mercato ha

cancellato il sopra ed il sotto dalla società. L’uomo deve fare da

sé; in una società radicalmente desacralizzata avanza a tentoni

privo di bussole e punti di riferimento. Soprattutto è ormai privo

del più importante punto di riferimento, della fonte stessa del

valore e della verità: il trascendente. Se Dio è la fonte suprema

del bene, della verità e del senso la sua morte priva il mondo del

senso, della verità e del bene. Irrimediabilmente.

Ma in Nietzsche non c’è

alcun rimpianto di ciò che è crollato. Egli non cerca di

reintrodurre nel mondo gli idoli che sono caduti, di restaurare in

qualche modo i vecchi valori. Nietzsche non ama la modernità, ma non

la ama per ragioni diametralmente opposte a quelle dei suoi critici

romantici e/o rivoluzionari. Non protesta, come Tolstoi, contro le

conquiste della tecnica in nome di vetusti valori che queste hanno

espulso dal mondo. Per Nietzsche il crollo dei valori apre le porte

al nichilismo ma questo è un fatto inevitabile, lo è perché quegli

stessi valori erano nella loro essenza nichilisti, nichilisti

contro la vita. Per secoli presunte verità, religione, morale

hanno impedito la spontanea e rigogliosa affermazione della vita. La

vita è ribollire di forze primordiali, dionisiaca ebbrezza creativa,

passione istintuale, volontà di potenza. In Nietzsche come in

Schopenhauer la vita è qualcosa di essenzialmente non razionale, non

comprimibile in concetti, non incanalabile in un sistema di

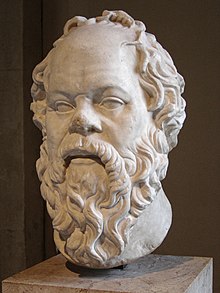

imperativi morali. Fu Socrate colui che per primo cercò di mettere

la conoscenza razionale sopra la vita e per questo peccò contro la

vita, cercò di comprimerla, di soffocarla sotto il peso schiacciante

di una ragione scettica ed indagatrice. “Laddove in tutti gli

uomini produttivi l’istinto è una forza creativo affermativa e la

coscienza si rivela critica e dissuadente, in Socrate invece il

critico è l’istinto e il creatore è la coscienza: una vera

mostruosità per defectum. E invero noi avvertiamo qui un mostruoso

defectus di ogni disposizione mistica sicché Socrate sarebbe da

definire come lo specifico non mistico, nel quale la natura logica è,

per superfetazione, tanto eccessivamente sviluppata quanto è nel

mistico la sapienza istintiva. (..) Codesto istinto logico (…)

mostra una veemenza naturale, quale la incontriamo, con nostro

stupore e raccapriccio, solo nelle massime forze dell’istinto”

(3). La ragione socratica si ritiene superiore a tutto, più forte

della vita, che cerca di rendere intellegibile, e più forte della

stessa morte. “l’immagine del Socrate morente, come un blasone

dell’uomo che la conoscenza delle cause libera dal timore della

morte, è sospesa sulla porta d’entrata della scienza, e ne ricorda

a ognuno l’ufficio, che è quello, cioè, di far apparire

intellegibile e quindi giustificata l’esistenza” (4). La pretesa

socratica però è illusoria e non si tratta di una illusione priva

di conseguenze. L’invadente ragione socratica crea un altro mondo

accanto e contro il mondo terreno, un mondo “ideale” che

impedisce lo spontaneo sviluppo del mondo autentico. Altri mondi

fittizi sorgeranno sulla via aperta da Socrate; le religioni, prima

fra tutte il cristianesimo, porranno, accanto e contro il mondo

terreno altri mondi “più veri”, la morale cercherà di

ingabbiare il rigoglioso scorrere della vita in un sistema opprimente

di regole e proibizioni: “in quanto crediamo alla morale

condanniamo l’esistenza” (5) afferma Nietzsche in “la volontà

di potenza” e questa massima lapidaria esprime molto bene il

nocciolo del suo pensiero. Le morali, ed in particolare la morale

cristiana, altro non esprimono se non il risentimento del gregge, dei

malriusciti, degli scarti della natura e della vita pieni di

risentimento contro i migliori. “Il cristianesimo ha preso le parti

di tutto quanto è debole, abbietto, malriuscito; della

contraddizione contro gli istinti di conservazione della vita forte

ha fatto un ideale; ha guastato perfino la ragione delle nature

intellettualmente più forti insegnando a sentire i supremi valori

dell’intellettualità come peccaminosi, come fonti di traviamento,

come tentazioni” (6). La morale altro non è che la volontà di

potenza di coloro che non riuscendo ad affermarsi cercano di imporre

ai migliori vincoli e barriere travestendole da imperativi etici. In

questo la morale è il sintomo più evidente della “decadence”,

cioè del progressivo traviamento della vita.

Nietzsche dunque

condanna come nichilisti quei valori e quegli ideali il cui crollo ha

determinato l’insorgere del nichilismo. Il crollo di quegli

ideali e di quei valori ha distrutto solo un mondo spettrale, un

insieme di catene che impedivano il pieno dispiegarsi dell’esistenza.

Eppure l’uomo sente vuoto il mondo senza quegli spettri e quelle

catene, privo di valori egli vaga ora in un nulla infinito.

L’uomo, l’uomo di oggi, non è in grado di accettare il

nichilismo, di vivere gioiosamente in un mondo senza Dio e valori

supremi. Nietzsche irride questi timori: l’immagine di un mondo

ridotto a cieca forza vitale fa orrore a Schopenhauer, per Nietzsche

invece dobbiamo accettare questo mondo, accettarlo pieni di ottimismo

e gioia, dobbiamo esercitare in esso, in esso ed in nessun altro, la

nostra volontà di potenza, anzi, accettare un mondo simile significa

già esprimere la propria volontà di potenza. Il superuomo si

afferma dopo la morte di Dio e proprio questo dobbiamo proporci per

Nietzsche: superare l’abisso che separa l’uomo dal super uomo,

diventare super uomini.

E’ possibile allora

interpretare Nietzsche come un sostenitore della modernità?

Nietzsche potrebbe forse dolersi per la desacralizzazione del mondo?

I valori assoluti che la modernità ha fatto crollare non sono in

fondo gli stessi che Nietzsche condanna senza mezzi termini? E’

vero, la modernità è pervasa di spirito illuminista mentre

Nietzsche sottopone ad una critica serrata la pretesa razionalistica

di spiegare tutto, ma, in primo luogo, Nietzsche non è contrario

alla scienza ma solo alle sue assolutizzazioni, in secondo luogo

nella stessa modernità sono presenti posizioni scettiche e anti

sistematiche non troppo distanti in fondo da quelle di Nietzsche.

Eppure sarebbe un errore radicale pretendere di trasformare Nietzsche

in un sostenitore della modernità, lo sarebbe per una ragione assai

più importante dell’atteggiamento critico del grande filosofo nei

confronti della scienza. In realtà Nietzsche detesta la modernità

perché vede nell’affermarsi delle idee moderne la più piena

attuazione della morale del gregge. La moderna società di massa,

liberale, democratica, venata di socialismo rappresenta per Nietzsche

il trionfo del risentimento sociale, la attuazione più totale e

ripugnante di quegli ideali di pietà e compassione che sono propri

del cristianesimo e che gli fanno letteralmente orrore.

In “così parlò

Zarathustra” Nietzsche racconta dell’incontro fra Zarathustra e

due re in fuga dai loro regni. Ecco cosa dicono i re fuggiaschi al

profeta solitario: “Meglio in verità vivere fra eremiti e caprai

che non con la nostra plebe dorata, falsa, imbellettata, sebbene si

chiami buona società. Sebbene si chiami “nobiltà”. In essa

tutto è falso e marcio, e innanzitutto il sangue, grazie ad antiche

e brutte malattie e rappresentanti dell’arte medica ancora peggiori

delle malattie (..) E’ questo schifo che mi soffoca, che anche noi

re siamo diventati falsi, ci siamo travestiti e paludati nell’antica

e ingiallita pompa dei padri, medaglioni per i più stupidi e i più

furbi e per chiunque eserciti traffici col potere!” (7). La crisi

delle vecchie società fondate sul censo e il trionfo della società

individualistica di mercato permettono alle masse di abbandonare la

posizione subordinata in cui per secoli erano state relegate e di

diventare in qualche modo il centro della società. Anche i migliori

ora devono adulare i mediocri, gli stessi re devono inchinarsi di

fronte al popolo, l’uomo comune è diventato il centro di tutto, il

gregge sovrano. Ne “La volontà di potenza” Nietzsche esprime

concetti assai simili, con buona pace di chi considera quest’opera

una sorta di mistificazione postuma della sorella del filosofo. “Il

guazzabuglio sociale, conseguenza della rivoluzione, dell’aver

instaurato l’uguaglianza dei diritti, della superstiziosa credenza

nella uguaglianza degli uomini. I portatori degli istinti di

decadenza (del risentimento, del malcontento, degli impulsi

distruttivi dell’anarchia e del nichilismo) compresi gli istinti

servili, della viltà, del’astuzia e della canaglieria propri degli

strati sociali tenuti a lungo in soggezione, si mescolano al sangue

di tutti i ceti: dopo due, tre generazioni la razza è diventata

irriconoscibile, tutto è diventato plebe. Ne risulta un

istinto collettivo ostile alla selezione, ai privilegi

di ogni genere, così forte, sicuro, duro, crudele che ben presto gli

si sottomettono persino i privilegiati: chi vuole conservare

il potere adula la plebe, deve avere la plebe dalla sua parte

(…) l’ascesa della plebe significa ancora una volta l’ascesa

dei vecchi valori” (8).

Nelle società

organiche e censitarie la plebe stava al suo posto. La crisi di

quelle società trasforma i plebei in cittadini ma in questo modo i

plebei diffondono nella società tutta i germi della “decadence”.

I critici rivoluzionari o reazionari della modernità avevano

protestato contro la miseria che accompagna il sorgere della società

di mercato, avevano denunciato il senso di sradicamento che

accompagna la nascita ed il primo sviluppo del capitalismo. Anche

coloro che accettavano (e accettano) la modernità e la società

aperta avevano considerato gravi e reali i problemi che sorgono dal

disgregarsi delle vecchie comunità organiche e semi organiche.

Miseria, senso di sradicamento, emarginazione politica e sociale

erano apparsi a molti caratteristiche ineliminabili delle società

aperte di mercato, altri avevano considerato questi fenomeni gravi ma

risolvibili problemi che accompagnano il loro sviluppo. Nietzsche

ribalta completamente queste posizioni. Con incredibile anticipo sui

tempi individua la caratteristica di fondo delle società aperte di

mercato. Ben lungi dal fondarsi sulla miseria e l’emarginazione

economica, politica e sociale delle masse le società aperte sono

le prime autentiche società di massa della storia. L’economia

è finalizzata sempre più al consumo di massa, la politica eleva a

rango di nuova regina la pubblica opinione: inchieste di mercato e

sondaggi d’opinione accompagnano tutte le fasi della vita politica

ed economica delle società aperte. Con sguardo davvero d’aquila

Nietzsche comprende alla perfezione che miseria, emarginazione,

sradicamento sono fenomeni reali ma tutto sommato transitori della

nuova società mentre il coinvolgimento pieno delle masse nella vita

sociale politica ed economica ne costituisce la caratteristica

essenziale. In qualche modo su questo tema si può paragonare

Nietzsche a Von Mises, il grande economista austriaco che mostra con

molta chiarezza come la produzione nel capitalismo sviluppato abbia

come principale referente le classi popolari. Solo, ciò che per Von

Mises è un fenomeno positivo fa letteralmente orrore a Nietzsche.

Nietzsche ignora completamente l’enorme valore liberatorio

dell’ingresso di milioni di esseri umani nel circuito della

decisione politica, della produzione e del consumo. Nella società di

massa egli vede unicamente imbarbarimento dei costumi, trionfo del

risentimento sociale, volgarizzazione della società. L’uomo che

accetta un nichilismo attivo e virile, che accetta di vivere in un

mondo senza valori deve lottare per il ritorno di una società

aristocratica, contro i valori moderni. “E’ necessario che gli

uomini superiori dichiarino guerra alla massa! Non c’è luogo in

cui i mediocri non si radunino per diventare padroni! Tutto ciò che

rammollisce, addolcisce, valorizza il popolo o il femminino agisce a

favore del suffrage universel, ossia del dominio degli uomini

inferiori” (9). Anche se simili affermazioni possono

apparire oggi quasi intollerabili esiste un fondo di verità in

queste posizioni di Nietzsche. Che la società di massa sia

costantemente esposta ai vizi dell’involgarimento e del conformismo

che soffoca le individualità è vero. Lo hanno riconosciuto

pensatori liberali come Tocqueville e Ortega y Gasset. Ma individuare

i pericoli ed i problemi di una certa società è cosa ben diversa

dal liquidare quanto di buono, ed è molto, questa società ha

prodotto e produce. Il pensiero di Nietzsche però non è affatto

attento a questo tipo di distinguo. Il filosofo tedesco li avrebbe

con tutta probabilità considerati manifestazioni di spirito

filisteo.

Il rapporto di Nietzsche

con la modernità è complesso. La modernità secolarizza il mondo,

mette in crisi relazioni sociali consolidate da secoli, contribuisce

potentemente alla morte di Dio ed al crollo dei valori supremi; in

questo senso la modernità è l’araldo del nichilismo. Ma i valori

che la modernità mette in crisi sono a loro volta nichilisti,

nichilisti nel senso peggiore del termine, nichilisti contro la vita.

In questo può forse intravedersi un giudizio positivo di Nietzsche

sul ruolo della modernità, ma questo cauto giudizio positivo, se

esiste, non porta il filosofo tedesco ad avvicinarsi in nessun modo

al moderno. Non può farlo perché il moderno rappresenta per lui la

più piena e intollerabile affermazione dei valori della “decadence”,

cioè, di nuovo, di quanto di più nichilista, nichilista contro la

vita, si possa immaginare. Il moderno secolarizza il mondo ma esalta

l’umanità, mette in crisi modelli organici di società solo per

creare una società democratico individualista pervasa e dominata dai

valori della plebe. L’atomismo liberale rappresenta per Nietzsche

il più pericoloso veicolo per la diffusione della mentalità plebea,

dei valori plebei, della morale degli ultimi e dei malriusciti.

L’unica alternativa possibile alla morte di Dio non è il ritorno

ai vecchi valori. Nietzsche non contrappone al moderno la mielosa

riproposizione di idilliache società pastorali pervase di bontà e

solidarietà. Non contrappone alla vita come potenza la vita come

amore, non critica l’aristocrazia del denaro perché aristocratica

ma perché plebea, legata mani e piedi alle esigenze del gregge.

Nell’era della morte di Dio bisogna contrapporre al nichilismo

contro la vita il nichilismo della vita, ma solo un

nuovo tipo umano può farsi sostenitore di questo nichilismo

positivo: “deve venire alla luce una specie più forte, un tipo

superiore le cui condizioni di nascita e di conservazione siano

diverse da quelle dell’uomo medio. Il mio concetto, il mio simbolo

per questo tipo è, come si sa, la parola superuomo (…) quest’uomo

ha bisogno che gli sia ostile la massa, i livellati, ha bisogno di

sentirsene distante: sta sopra di loro, vive di loro” (10). L’uomo

di oggi non può vivere nel mondo privo di valori, non può accettare

sino in fondo la ferrea logica della vita come volontà di potenza.

“L’uomo è una corda” afferma Zarathustra “annodata tra

l’animale e il superuomo, una corda tesa sopra l’abisso” (11).

E così l’alternativa

di Nietzsche alla modernità si sostanzia nella proposta di una

società brutalmente gerarchica, spietata con gli ultimi,

lontanissima dagli ideali liberali, democratici e socialdemocratici

di cui il moderno è pervaso. Una società gerarchica assai più che

aristocratica, questo punto è essenziale per intendere bene il

pensiero di Nietzsche. Perché gli aristocratici veri, i migliori,

possono davvero affermarsi solo su una base di uguaglianza. Non

esiste vero merito, autentica considerazione per i migliori senza una

buona dose di uguaglianza diffusa. L’atleta migliore può essere

considerato tale solo se batte i suoi avversari in una competizione

giocata secondo regole uguali per tutti. Il grande imprenditore può

affermarsi nella sfida concorrenziale solo se in questa tutti sono

sottoposti alle stesse leggi, il grande artista, il genio possono

veder riconosciuto il loro talento solo se esiste ed è garantita a

tutti la libertà di pensiero ed espressione artistica. Senza base di

uguaglianza non esiste competizione, concorrenza, scambio e scontro

di idee, esiste solo lotta senza esclusione di colpi in cui a vincere

non sono necessariamente i migliori. Ma è questo probabilmente il

fondo del pensiero di Nietzsche. Migliore è ciò che la vita afferma

essere tale e la vita è forza cieca, impulso non regolato da legge e

regola alcuna, pura, fredda volontà, volontà di potenza (non a caso

Nietzsche deve tanto a Schopenhauer). E’ questa fredda essenza del

mondo che il superuomo deve accettare, senza riserve né piagnistei

morali. Sarebbe ingeneroso oltre che stupido instaurare frettolosi

parallelismi fra Nietzsche ed il nazismo. Tra l’altro Nietzsche,

oltre a non essere per niente antisemita, detestava lo stato. Il

grande filosofo era del tutto esente da quella venerazione

superstiziosa per lo stato che pervade invece la filosofia di

Hegel.Tuttavia non è possibile non intravedere luci sinistre dietro

a molte affermazioni di Nietzsche, affermazioni che, si è cercato

modestamente di dimostrarlo, non contrastano con l’essenza del suo

pensiero. Per Nietzsche, come per molti altri grandi pensatori, si

pensi a Marx, vale il detto che i grandi uomini commettono grandi

errori. Grandi e gravidi di tragiche e devastanti conseguenze.

Purtroppo.

Note

1) F. Nietzsche: La gaia scienza.

Citato: in Giovanni reale Dario Antiseri: Storia della filosofia.

Bompiani 2008 pag. 52 53.

2) F: Nietzsche: La volontà di

potenza. Bompiani 1996 pag. 9.

3) F. Nietzsche: La nascita della

tragedia. Edizioni del “sole 24 ore” 2007 pag. 358-359

4) Ibidem pag. 366

5) F. Nietzsche: La volontà di

potenza. Bompiani 1996 pag. 10

6) F. Nietzsche: L’anticristo. Citato

in Reale-Antiseri op. cit. pag. 37

7) F. Nietzsche: Così parlo

Zarathustra Rizzoli 1997 pag. 225

8) F. Nietzsche: la volontà di

potenza. Bompiani 1996 pag. 473. Sottolineature di N.

9) Ibidem pag. 470. Sottolineature di

N.

10) Ibidem pag. 476

11) F: Nietzsche: Così parlò

Zarathustra. Rizzoli 1997 pag. 12