Si possono commentare le sentenze? I forcaioli e gli ipocriti dicono di no. Le sentenze non si commentano, dicono. Dei fatti oggetto della sentenza si parla nelle aule dei tribunali, non fuori da esse. Le sentenze si accettano, rispettosamente, non farlo sarebbe “eversivo”, significherebbe “delegittimare la magistratura”. I forcaioli in realtà sono i primi a non seguire questi precetti: loro le sentenze le commentano, eccome, quando non sono quelle che loro vorrebbero. I vari Travaglio e compagnia non hanno certo aspettato l'ultima sentenza della Cassazione per definire “criminale” Silvio Berlusconi, che fino a quel momento, è bene sottolineralo, era incensurato, malgrado venti anni di inchieste e 34 processi. Ma la coerenza logica non è il forte di persone simili, così molte di loro si uniscono spesso e volentieri al coro di chi ammonisce a “non commentare le sentenze della magistratura”, specie quando questo fa loro comodo.

A parte ogni considerazione sulla scarsa coerenza di alcuni personaggi abbastanza squallidi, tutti discorsi sulla “non commentabilità” delle sentenze si basano, in ultima analisi, sulla confusione. Si confonde il fatto che si debba subire una sentenza senza cercare di sottrarsi ad essa, con quello che la si debba accettare o addirittura che non la si possa discutere.

Io posso non accettare una sentenza, nel senso che la ritengo ingiusta, violenta, prevaricatrice, e posso quindi discuterla, mostrarne la illogicità, evidenziarne la sostanziale ingiustizia, ma posso nel contempo accettare di subire la pena che mi è stata inflitta senza cercare di fuggire, anche nel caso in cui potessi farlo.

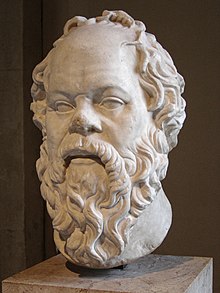

Esiste un antecedente storico che ci fa capire molto bene il senso di questa distinzione, mi riferisco al processo a Socrate. Come tutti sanno Socrate fu accusato di “corrompere la gioventù” e, al termine di un processo assolutamente regolare, fu condannato a morte. Socrate avrebbe potuto fuggire, evitare la morte ma si rifiutò di farlo. Bisogna sottostare alle leggi, anche quando esse vengono applicate in maniera ingiusta, disse, ed andò serenamente incontro al suo destino. La sua decisione è stata oggetto di molte discussioni nella storia del pensiero. Dopo la morte di Alessandro magno Aristotele, guardato con antipatia dai cittadini di Atene per i suoi vecchi legami col macedone, preferì fuggire, “per impedire”, disse “che gli ateniesi commettessero un secondo delitto contro la filosofia”, insomma, lo stagirita si difese dal processo, non nel processo, un comportamento molto diverso da quello di Socrate. Secoli dopo Locke teorizzò il diritto alla ribellione: non sempre è obbligatorio obbedire alle leggi. Quando le leggi violano i diritti fondamentali, naturali, degli esseri umani questi hanno diritto alla ribellione, hanno, paradossalmente, il diritto alla illegalità.

Ma torniamo a Socrate. Al termine del dibattimento la corte, cioè i cittadini ateniesi politicamente attivi, giudicò “colpevole” il filosofo. La pena prevista per il reato di cui Socrate era accusato era la morte. Però, era prassi che prima che si decidesse se comminare la terribile pena, l'imputato dichiarato colpevole potesse parlare proponendo delle pene alternative. Di solito gli imputati dichiarati colpevoli chiedevano clemenza ai loro concittadini, cercavano di impietosirli e proponevano di essere condannati a pene più miti; spesso riuscivano in questo modo ad evitare il peggio. Chiedere clemenza è un modo di accettare una sentenza. “Accetto la vostra decisione ma vi chiedo di aver pietà di me”, così parla chi invoca clemenza. Chi invece non accetta una sentenza, chi la ritiene ingiusta ed è abbastanza coraggioso e coerente non chiede clemenza. Non chiede clemenza perché non ritiene di aver commesso nulla per cui si debba chiedere la clemenza dei giudici.

Cosa fece Socrate? Vediamo.

Io non ho mai fatto del male a nessuno, afferma Socrate, anzi, ho beneficiato i cittadini di Atene, “singolarmente e privatamente di quello che io reputo il beneficio maggiore, a questo mi adoperai cercando di persuadervi, uno per uno, che non delle proprie cose deve curarsi prima che di se stessi chi voglia veramente diventare virtuoso e sapiente” (1).

Socrate ribadisce a chi lo ha appena giudicato colpevole di non essere un corruttore ma un benefattore della sua città, e passa subito alla richiesta di una pena alternativa alla morte.

“Dite dunque, quale pena merito di patire io stesso se sono così come vi dico? Un premio, o cittadini di Atene, se mi si deve assegnare quello che io merito in verità. E tale ha da essere questo premio che mi si addica. E quale premio si addice ad un uomo che è povero e benefattore vostro, e solo prega d'aver agio e tempo per la vostra istruzione? Non c'è premio che meglio si addica, o Ateniesi, se non che tale uomo sia nutrito nel Pritaneo. (…) Se dunque io debbo chiedere, secondo il diritto, quello che mi spetta questo io chiedo, di essere nutrito nel pritaneo” (2)

Altro che “doverosa accettazione della sentenza”, altro che “esimersi dal discuterla”! Socrate è stato giudicato un corruttore della gioventù e, mentre parla, lui è davvero, giuridicamente, un corruttore della gioventù, e, che pena chiede per se? Chiede di essere mantenuto a spese dello stato nel Pritaneo, un tempio in cui vivevano, spesati di tutto, i cittadini più illustri di Atene: grandi generali, politici, atleti che avevano dato lustro alla città, e chiede questo per aver tempo da dedicare alla "istruzione" dei suoi giudici! Un modo ben strano di "accettare" una sentenza!

Del resto, “quale altra pena dovrei domandare?” si chiede Socrate. Il carcere forse? E perché dovrei vivere in carcere? O dovrei forse pagare una pena pecuniaria? “Ma io” aggiunge Socrate, “non ho denari, e non posso, salvo che non vogliate multarmi di quel poco soltanto che potrei pagare. E dunque mi multo di una mina d'argento. Ma c'è qui Platone, o Ateniesi, e Critone, e Critobulo e Apollodoro, i quali vogliono che io mi multi di trenta mine, e ne fanno garanzia loro stessi. E allora mi multo di trenta mine” (3)

Socrate propone, come alternativa alla pena di morte, una multa assurdamente bassa, una mina, o al massimo trenta mine d'argento, quattro soldi, o poco più. L'atteggiamento del grande filosofo è quasi di irrisione, bonaria irrisione, di coloro che lo hanno condannato. Un Travaglio ateniese avrebbe chiesto che Socrate venisse subito processato per oltraggio alla corte, e forse non avrebbe avuto tutti i torti. Non ne aveva bisogno però, vista la pena che gravava sul capo del filosofo.

Ma c'è un'altra considerazione da fare, ancora più importante. Socrate è stato accusato di essere un corruttore della gioventù per la sua attività di filosofo. Il suo continuo interrogare, il suo chiedere di tutto: “che cosa è?”, “cosa è il coraggio, cosa la virtù, cosa la santità”, tutto questo per i suoi nemici equivaleva a insinuare un dubbio nichilista e distruttivo nelle menti dei giovani, corromperne lo spirito. Chiamato a chiedere per se una pena diversa dalla morte Socrate dice chiaro e tondo che mai rinuncerà alla sua attività di ricerca del vero, sarà, fino al termine dei suoi giorni, un filosofo.

Questo è il motivo per cui l'esilio, altra possibile pena pena alternativa alla morte, non risolverebbe nulla. Infatti il filosofo ricomincerebbe in ogni città in cui fosse ospitato a discutere, approfondire, interrogare, col risultato di trovarsi, dopo poco tempo, di nuovo sotto processo.

“Qui forse qualcuno potrebbe dirmi: ma silenzioso e quieto, o Socrate, non saresti capace di vivere dopo uscito da Atene?” (4). Questo però è precisamente ciò che il filosofo non farà, mai. “questo è per l'uomo il bene maggiore, ragionare ogni giorno della virtù e degli altri argomenti sui quali m'avete udito disputare e far ricerche su me stesso e gli altri, e una vita che non faccia di cotali ricerche non è degna di essere vissuta” (5)

Cerchiamo di tirare le somme. Al termine di un processo del tutto regolare i cittadini di Atene, i cittadini, non tre signore o quattro anziani signori, dichiarano che Socrate è un corruttore della gioventù; per quel crimine ad Atene è prevista la pena di morte. Chiamato a proporre una pena alternativa Socrate prima afferma di non essere un corruttore ma un benefattore della sua città, chiede poi di essere ospitato a vita nel Pritaneo; rifiuta inoltre il carcere e l'esilio, se proprio deve essere punito, visto che a lui il denaro praticamente non interessa, si dice disposto a pagare una multa, di importo però assolutamente ridicolo. Soprattutto afferma che se vivrà mai cesserà quella attività che i giudici hanno appena equiparato alla “corruzione”: la libera ricerca filosofica. Socrate insomma accetta di subire la sentenza, non cercherà di fuggire perché bisogna comunque obbedire alle leggi, anche quando sono applicate in maniera ingiusta, ma non accetta la sentenza, non chiede clemenza, non si pente, rivendica la bontà di tutto il suo operato. E' lui, non i suoi giudici ad essere nel giusto. La sentenza che lo condanna è legale ma non è giusta, al contrario è una sentenza profondamente ingiusta e violenta. E' frutto del pregiudizio, dell'odio e del rancore che molti cittadini ateniesi avevano accumulato nel tempo contro il grande filosofo, reo di minare le loro false certezze, di costringerli ad usare correttamente la ragione.

Se avesse assunto un atteggiamento diverso, se avesse implorato il perdono, la clemenza dei suoi giudici Socrate avrebbe molto probabilmente avuto salva la vita. Il suo atteggiamento, ai limiti di quello che oggi si definisce oltraggio alla corte, gli valse invece la pensa di morte. Socrate non fuggì, anche se avrebbe potuto farlo, e si avviò serenamente al suo destino.

La morte di Socrate costituisce il grande problema da cui parte la speculazione di Platone. Il “migliore e più giusto degli uomini” era stato condannato a morte al termine di un processo del tutto regolare, ad ucciderlo non era stato un tiranno sanguinario ma il popolo della democratica Atene. Come era stata possibile una cosa simile? Ciò che è legale non è necessariamente giusto, e viceversa, questo insegna la vicenda del grande filosofo. Come allora ripristinare un minimo di armonia fra il legale e il giusto, fra fatti e valori, diremmo oggi, fra ciò che deve essere e ciò che semplicemente è?

Tutta la speculazione filosofica successiva si misurerà con questo problema. Come si è già ricordato, Aristotele rifiutò di affrontare un probabile processo a suo carico, secoli dopo John Locke teorizzò il diritto alla ribellione, Kant rifiutò tale diritto ma rivendicò la libertà di critica. Occorre distinguere, disse, l'uso privato da quello pubblico della ragione. L'uso pubblico della ragione è “quello che ciascuno fa di essa come studioso, dinnanzi all'intero pubblico dei lettori. Chiamo uso privato quello che egli può fare della sua ragione in un certo impiego o ufficio civile a lui affidato” (6). Mentre nell'uso privato della ragione si possono porre molti limiti alla libertà di espressione questi non possono essere ammessi nel suo uso pubblico. “Sarebbe assai deleterio”, esemplifica Kant, “se un ufficiale al quale viene ordinato qualcosa dal suo superiore volesse disquisire apertamente sull'opportunità o l'utilità di questo ordine (…) ma non si può con diritto proibirgli di fare, come studioso, osservazioni sugli errori del servizio militare e sottoporle al giudizio del pubblico” (7). Bisogna obbedire alle leggi ma si deve essere liberi di criticarle. La posizione di Kant è simile a quella di Socrate e, se vogliamo, il prussiano si imbatte nelle stesse contraddizioni dell'ateniese: che fare se la legge impedisce la libera critica? O se il contrasto fra giustizia e legalità diventa tanto acuto da risultare intollerabile?

Non esiste pensatore che non si sia misurato col terribile problema posto dalla morte di Socrate e, a parte i problemi e le contraddizioni cui ogni tentativo di soluzione deve far fronte, una cosa appare abbastanza significativa: nessuno, mi sembra, ha sostenuto la tesi secondo cui le decisioni di un particolare organo dello stato siano al riparo da qualsiasi tipo di critica e pubblica discussione. La tesi secondo cui ”le sentenze non si commentano” è un prodotto della mentalità forcaiola che si è sviluppata nel nostro paese negli ultimi venti anni ma contrasta in maniera radicale quanto meno con il filone liberale e democratico del pensiero occidentale, addirittura, oserei dire, con gli stessi principi fondanti della nostra civiltà.

Solo in un periodo di offuscamento della ragione come il nostro può succedere che la serena accettazione socratica della morte possa essere scambiata per rinuncia a criticare l'ingiustizia della condanna a morte che il popolo di Atene aveva inflitto al filosofo; solo in un momento buio come quello che stiamo vivendo può succedere che siano in molti a non capire la differenza fra il giusto ed il legale, il fatto ed il valore, l'essere ed il dover essere.

C'è solo da sperare che questa autentica “notte della ragione” finisca presto.

Note

1) Platone: Apologia di Socrate. In: i grandi filosofi Platone. Ed il sole 24 ore 2006. pag. 415

2) Ibidem pag. 415 416.

3) Ibidem

4) Ibidem

5) Ibidem

6) Kant: Risposta alla domanda: cos'è l'illuminismo? In: I grandi filosofi Kant. Ed il sole 24 ore 2006 pag. 566.

7) Ibidem

Bellissimo, Giovanni. Che "il sonno della ragione produce mostri" è stato autorevolmente affermato. L'Italia, se mai lo è stata, non è certamente più la patria del diritto (anche del diritto di dissentire)..

RispondiElimina